1960年10月28日至11月1日,时任中央副主席、国务院副总理陈云来到安徽视察。这是陈云第一次,也是其一生中唯一一次专程赴皖视察。在紧张的行程中,陈云特地抽出时间,专门视察了合肥江淮化肥厂、芜湖联盟化肥厂两家工厂。从常理说,国家领导人事务繁忙,不可能面面俱到,视察一项工作一般安排一个有代表性的点即可,可陈云却连续视察了两家化肥生产工厂,这显然不同寻常。其实这背后大有深意,必然的联系着能否解决我国当时面临的农业困难和粮食紧张问题。

1960年,我国正处于三年经济困难时期,由于“左”的指导思想的影响,生产受到严重破坏,人民生活十分困难,国民经济陷入极大困境。特别是粮食产量,1960年下降至14385.7万吨,跌落到1951年的水平。国家仓库存储下降到最低点,粮食调拨供应十分紧急,不少地方出现脱销。作为经济方面的主要领导人之一,陈云为此忧心忡忡,他不顾病体尚未痊愈,身体还很虚弱,从9月初到12月初,先后到安徽等地,进行了长达4个多月的调查研究。

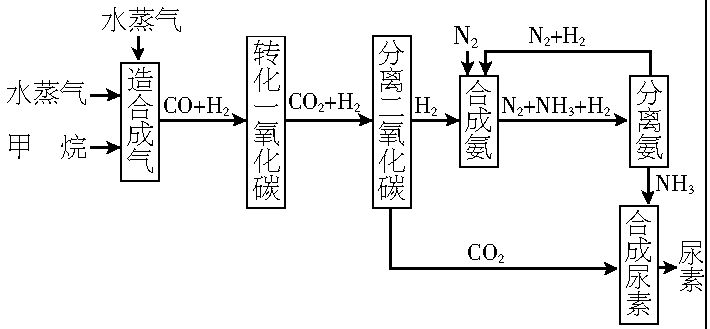

民以食为天。调整国民经济、克服严重经济困难的所有办法,首先都是未解决粮食紧张的问题,求得恢复和发展农业。陈云一直认为,化肥、水和拖拉机是增产粮食的决定性条件。因此,他对发展化肥工业始终极为关注,一直抓得很紧。此前,陈云曾经设想把发展化肥工业的重点,放在建设一批年产800吨、2000吨合成氨的小型氮肥厂上,并采纳化工部的建议,鼓励建立一批小型氮肥厂。经过一年多实践的检验,小型氮肥厂在技术上还没有完全过关,证明这种设想缺乏充分根据。

陈云(左)在合肥稻香楼宾馆听取安徽省委书记处书记、省长黄岩(中)的汇报

当时,全国上下对发展化肥工业已形成共识,但对化肥工业发展的重点,到底是发展小型、中型还是大型氮肥厂,各方面的意见很不统一。有的主张多搞小型和中型氮肥厂,有的则主张集中力量搞若干大型氮肥厂,同时,对大型氮肥厂到底搞到多大规模,意见也不统一。安徽作为农业大省,承担着保障国家粮食安全的重任,对化肥的需求特别迫切,此前也建设了一批化肥厂,在这样的一个问题上很有发言权。在这种情况下,陈云在此次赴安徽视察中,特地把化肥厂作为视察的重点,目的是通过到一线了解情况,调查问题,掌握信息,为下一步化肥工业发展寻找对策。

合肥江淮化肥厂(前身为蜀山化肥厂)和芜湖联盟化肥厂,均是在1958年“”浪潮中上马建设的,是我国最早的小化肥工业之一,都在1960年3月完工并投入生产。在两家工厂,陈云下车间、看仓库、查设备,和干部、工人亲切交谈,仔细地了解设备和产品质量、技术操作、原材料来源等情况,对工人们朝气勃勃的干劲表示满意并给予鼓励,对两家工厂生产和技术上的成就予以赞扬。

陈云强调,化肥对农业过关是十分要紧的事情,年产800吨合成氨的小化肥厂在安徽办得较多、较早,虽然出的问题不少,但前景大有希望。陈云还特别指出,要从工厂大量建在农村的情况出发,着手修改设计,要注重实用;要培训安装和检修队伍,在缺少高级检修工的情况下,可由专区组织巡回检修队。

在安徽期间,陈云听取了省委以及有关部门的汇报后,与大家一同研究化肥生产、工业支援农业等工作,听取们的意见和建议。在安徽当地考验查证后,陈云又于1961年3月4日至8日,连续4次听取化工部有关负责人的汇报,系统分析大、中、小型三种规模合成氨厂的状况,初步提出了发展大型氮肥厂的意见。随后,又于4月4日至10日,在杭州召开座谈会,集中方方面面的人员,研究怎么样解决化肥工业发展问题。

在实地考察、广泛听取各方面意见、充分论证的基础上,1961年5月,陈云代表中央化肥小组向中央起草了名为《加速发展氮肥工业的报告》(以下简称《报告》)。《报告》详细论述了关于氮肥厂的规模和氮肥的品种,以及氮肥厂建设的部署和需要采取的措施等问题。

在氮肥厂规模上,《报告》对比分析了年产800吨、2000吨,以及年产2.5万吨、5万吨氮肥厂的生产情况,指出:经过一年多的实践,大量地、普遍地建设小型氮肥厂的设想是缺乏充分依据的。从建成投产的30多个年产800吨小型氮肥厂生产情况看,仅8个厂生产比较正常,但由于设备质量不好,技术操作很难掌握,事故比较多,8个厂现在生产也还不稳定,实际产量还未达到设计的基本要求,而且原料和动力的消耗都比较大。总之,小型氮肥厂的建设和生产,在技术上还没有过关。与小型氮肥厂相反,年产2.5万吨或5万吨合成氨的大型氮肥厂,不论是建设还是生产,其技术都是成熟的。同时,大型氮肥厂能节约劳动力,集中使用技术力量,产品质量好,生产所带来的成本低。至于大型厂和中型厂的比较,后者在技术上也不如前者成熟。《报告》也肯定了小型氮肥厂的优点,但强调在技术未完全过关前,不应该大量普遍地建设。

对氮肥的品种,《报告》根据调查研究所掌握的资料,建议今后两三年内应该主要生产硝酸氨。对氮肥厂建设的部署,鉴于过去搞多了都完不成的教训,《报告》提出从1962年到1964年,以分别建成4到5个年产5万吨合成氨的厂为宜。在具体布点上,建议先在经济作物集中产区和粮食高产区布点,然后分期分批在别的地方布点。

为了贯彻实施上述方针,《报告》建议采取6条保障措施。即进口重要材料;定点制造设备;成套供应氮肥设备;保证国内材料的供应;消除配套设备制造中的薄弱环节;严格遵守基本建设程序。增产化肥,增产粮食,走出困境,是当时中央最高决策层共同关心的问题。中央格外的重视《报告》,并于8月11日转发了《报告》,同意《报告》所提出的发展大型氮肥厂的方针、部署和采取的措施。

很快,有关部门批准了建设氮肥厂所需外汇额度,对重要材料也很快订了货,不久即进口到岸,分发到设备制造厂和在建化肥厂。这样,在陈云直接主持下,经过艰苦努力,我国自行设计、建成了一批年产5万吨氮肥厂,到1965年共建成15套装置,年产合成氨130万吨。从此,我国化肥工业驶上了快速发展轨道,为农业生产、粮食增产提供了有力保障。

新时代新征程中,依然会面对各种风险挑战、困难问题,要学习和发扬陈云等老一辈革命家的优良传统,以问题为导向,大兴调查研究之风,把情况摸清、把问题找准、把对策提实,不断找到真正处理问题的新思路新办法,推动高水平发展行稳致远。